你以為工藝只是展櫃裡的文物、課本中的知識嗎?其實工藝不只是傳統技術的傳承,還是一種生活美學的展現。在臺灣各地角落中,有許多默默耕耘的工藝職人,他們用時間與雙手,讓文化在日常中延續。「探索工藝Bar」致力挖掘這些用雙手創造美的職人故事,也邀請大家一起認識、參與體驗並分享,讓工藝不只是靜態的展示,更是與生活並行的風景。帶上你的好奇心,與我們一起探索工藝文化Bar!

掌心大的一只陶盤,邊緣帶著淡淡的火痕,觸摸時能感受到陶土的細緻顆粒。倒入醬料後,液體在碟面暈開,襯著底部隱約的山巒與海浪,為餐桌增添一道用餐風景。「探索工藝Bar」發現器物不只是生活中的日常,更是苗栗百年來火與土的對話,有如「八塗文創」從苗栗出發,以在地的陶土與火,將陶瓷製作成生活器物,也將百年苗栗的陶藝故事做成繪本,持續推廣給下一代。本次合作的「陶瓷工藝Bar 貼花盤」,就是使用這片土地孕育的土,透過工藝與創意,轉化成每天都可以使用的器皿,為平淡的日常增添一點驚喜。

黏人的土,引創作者生根落地

正午的陽光灑落,日照豐富的苗栗擁有豐富的山林資源,過去「柴燒」廣泛運用在常民生活之中。日治時期岩本東作在西山地區發現黏土礦脈,第一座窯場因應而生,開啟苗栗窯業的發展。這裡的土不僅耐高溫、含鐵量高,更是延展性好的優質材料,全盛時期的製陶工廠一度高達上百家,加上早期公賣局委託製作大量的酒甕,一度被譽為「酒甕的故鄉」,如今依舊能在道路兩旁看見各式酒甕。

走進台六線上的五穀文化村,泥土與燒窯的氣味交織,工坊裡擺著模具、素坯,老師傅的桌上擺著一排排等待修坯的半成品;進到窯裡,各階段的陶瓷坯體在有經驗的老師傅手下排得密密麻麻,確保每一次窯燒都能在不影響成品的狀態下,最大化燒製的數量。一次滿窯可以燒製超過百件作品,資源共享的概念深植陶瓷工藝的核心,也讓這塊土地交織成情感濃厚的產業聚落。

多變的技法為生活器皿點綴色彩

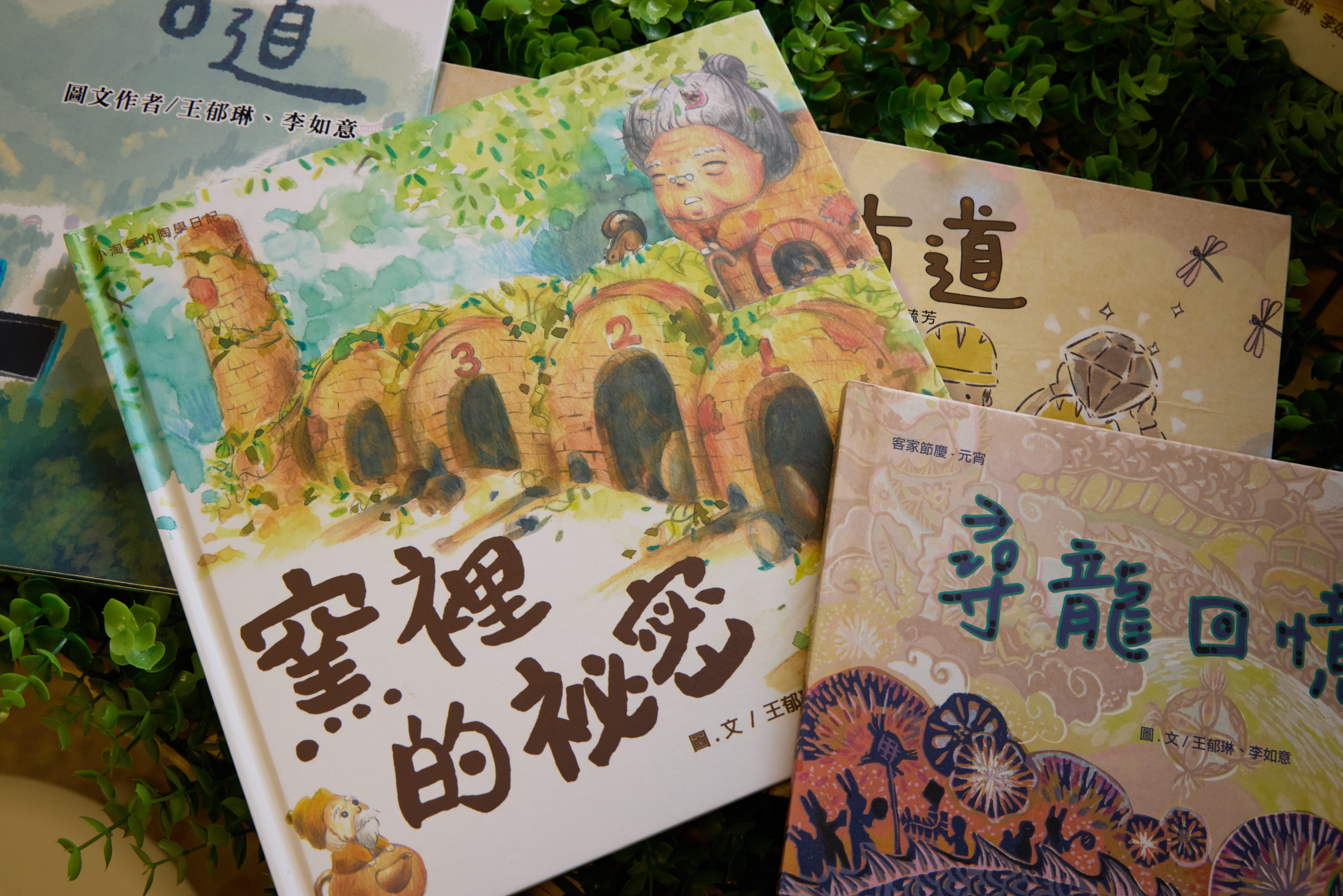

新生代創作者王郁琳與李如意共同創辦的「八塗文創」,主打陶瓷文創與推廣,兩人都不是苗栗人,卻因為陶藝而雙雙落地生根;2023年隨著商號進駐五穀文化村,八塗文創成為文化村內銜接傳統陶瓷與當代應用的重要品牌。除了專注當代生活陶器的開發設計與製作,也出版繪本介紹苗栗陶瓷的歷史故事,有如《窯裡的秘密》以窯場為主題,傳遞傳統窯場的知識與小故事,還有附帶的陶藝體驗組,鼓勵讀者親自動手,感受陶藝的溫度與趣味。

而對八塗文創來說,品牌希望自己開發的陶製品都能成為消費者的生活必需品,從開發階段就盡可能地為產品賦予實用的功能。有如延伸自祈福不倒翁的「財蛇陶瓷存錢筒」,本身是討喜開運的擺飾,同時也能作為存錢筒;主力開發的日常生活器物,則會在基礎的杯盤器皿形體之外,注入現代的設計思考,讓作品得以融入不同風格的居家。除了手繪圖樣,八塗文創也持續開發如漸層、泡泡染等色彩實驗,賦予陶器充滿個性的外觀質感。本次與Bar BEER合作的「陶瓷貼花盤」,則是以客製的花紙圖樣印在陶盤上,上釉燒製而成。

手工的陶瓷從調製土料、塑形到窯燒,每個過程都會因應各種不可控的變因而有些許不同,卻也因此形成每一件都獨一無二的特性。當人們帶回家後,也會在使用的過程累積生活的痕跡,逐漸長出帶有使用者個性與生活印記的器皿。

由土到土,陶瓷是大自然的循環

「陶瓷就是土加上一點水,經火燒製成形。」李如意笑說,在不打破的狀態下,基本上都很耐用,「即便破了,也能加工研磨成粉,再次回歸利用,本身就是一個大自然的循環對話。」

過去柴燒窯在近年多已改為瓦斯窯或電窯,少數的柴燒也多取用鄰近木雕工廠所剩的廢材與邊角料,有效減少碳足跡。每一件陶瓷都是經過時間淬煉所形成的獨一無二生命軌跡。而在八塗文創的想像裡,陶瓷不僅是一只器皿,更是土地與人的對話,提醒人們土地的養分與能量,終將在日常裡留下印記。作為品牌,他們不只要延續在地故事,更要繼續創作,為苗栗的陶藝發展寫下新的篇章。

文:Stella Tsai

攝:石頭

圖片提供:八塗文創