你以為工藝只是展櫃裡的文物、課本中的知識嗎?其實工藝不只是傳統技術的傳承,還是一種生活美學的展現。在臺灣各地角落中,有許多默默耕耘的工藝職人,他們用時間與雙手,讓文化在日常中延續。「探索工藝Bar」致力挖掘這些用雙手創造美的職人故事,也邀請大家一起認識、參與體驗並分享,讓工藝不只是靜態的展示,更是與生活並行的風景。帶上你的好奇心,與我們一起探索工藝文化Bar!

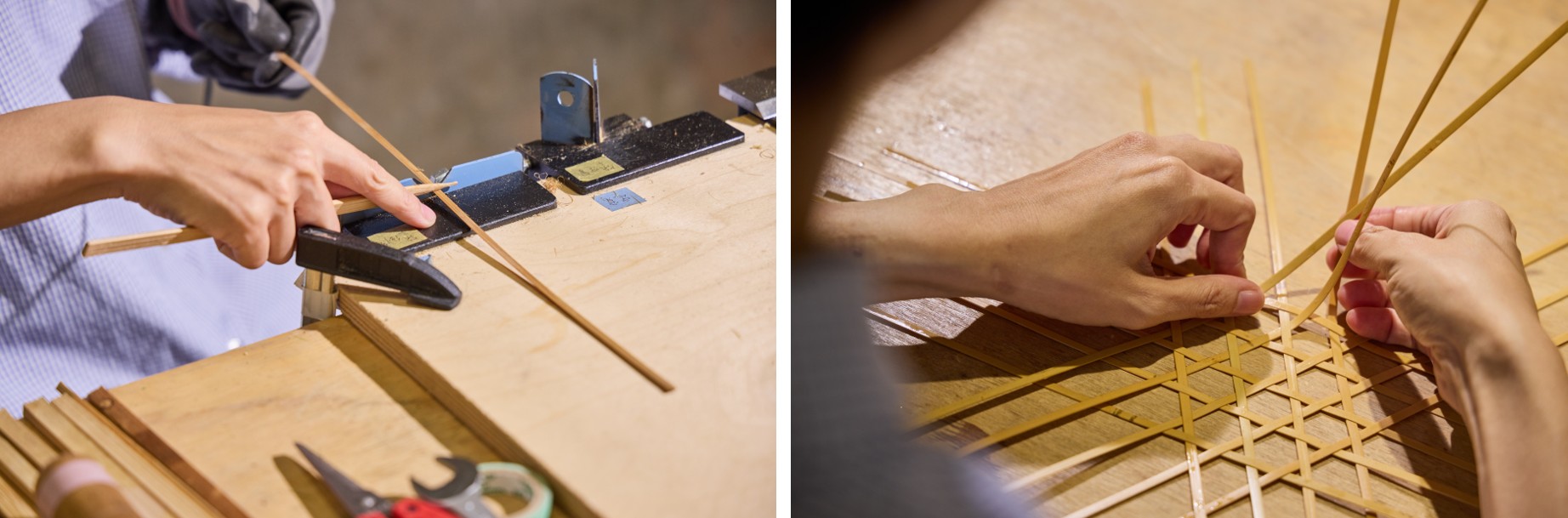

金屬在火焰與敲擊下,化為閃耀的飾品;竹子經過細心編織,成了溫潤的器物。當兩種工藝走進日常,就成為一場慢下來的生活練習,與日常的質感點綴。「探索工藝Bar」分別與Tinco庭口金工合作「金工工藝Bar 錫製攪拌棒」,以及Atelier CHUZI 筑子「竹編工藝Bar 竹杯墊」,透過生活中常用的物件,邀請大家感受手作工藝陪伴日常的溫度。除此之外,也歡迎親自前來嘉義朴子的日式小屋,以及台北潮州街的自然系咖啡館,透過金工與竹編的體驗,用一個下午感受專注與療癒,也為自己留下獨一無二的紀念。

手作帶來充滿儀式感的紀念

來自大地的金屬礦物,自古以來就廣泛運用於生活器具的製作,有如刀具、神像的裝飾等,近代則受到西方金工教育的啟發,逐漸從傳統裝飾工藝轉向具當代思維的設計,90年代後更隨著大專院校設立相關科系,逐漸培養出一批具當代設計思維的金工創作者。

金工品牌「Tinco庭口金工」創辦人胡朝綱與陳禹方相識於雲林科技大學,胡朝綱入學時先接觸木工,卻在金工找到創作上更為契合的方向,除了校內既有課程,也自行前往民間進修金工技法,畢業前就開啟品牌創業計畫。2021年進駐位於嘉藝點水道頭文創聚落,兩人一起動手整修這間日治時期的木造小屋,以日式喫茶店為主題風格,結合陳禹方的餐飲專長開發餐點,打造了這間有貓、有下午茶,也有金工體驗的複合式小店。

胡朝綱的創作以熔點相近的銀、銅,與錫為主。相較於其他工藝,金工的器具相對小巧、容易上手,創作上更為自由,除了銀、銅的飾品創作與開發,錫的特性尤為特殊,除了低熔點能快速塑形,錫同時還有淨化水質、無毒無味且導熱快的天然優勢。從日本清酒杯到馬來西亞錫杯,古老材質蘊含的價值,激發他將之轉化為當代生活器物的靈感,創業初期就曾開發「錫冰塊」,打造適合循環利用的冰鎮小物。本次合作的「金工工藝Bar 錫製攪拌棒」,正是啟發自啤酒的特性而製作。攪拌棒的主體為錫,握柄為「銅鍍錫材質」,材質上完美符合調酒時攪拌用,造型更是融入設計,不管是擺在杯旁或放在杯裡都獨具質感。

Tinco 庭口金工如今有朴子、虎尾兩間店,以及即將於12月嘉義市區開幕的餐酒館。推廣金工之美一直是品牌不變的初衷,承載著年輕世代對金屬工藝的探索與想像,同時具有年輕族群對斜槓與跨域的多元自由思考。金工的美不只是作為生活飾品、器皿,為生活點綴質感,更能結合餐飲服務,讓人們更細緻地感受金屬器物在生活中的應用,以及與工藝共生的美好體驗。

如果說金工是透過火焰留下時間的紋理,那竹編就是透過層層交疊織就的美麗圖騰,展現材質的柔韌與無限可能,兩者都透過創作者的手,讓自然的材質展現動人的姿態。來到「筑子 CHUZI DIALOGUE」藝廊咖啡店,不但能看見竹編的細膩與美麗,還能感受自然與生活交織的柔和韻律。

器物都是工藝師的情感投射

盛產竹料的南投竹山,早在日治時期就設了專門的學校培育竹編工藝師,也因著地緣之便,孕育出許多大師級工藝家。而位於南投的臺灣工藝中心也從未停下培訓的腳步,藉由工作坊、體驗課,吸引許多愛好者投入這門工藝。2016年成立的竹編品牌「Atelier CHUZI 筑子」,創辦人楊筑鈞過去主修產品設計,從事包裝設計幾年後,越發渴望提升材質與使用者之間的連結,因緣際會下報名了工藝中心的課程,進而一頭栽入竹編的世界。

不同於過往產品設計的繪稿到製作,楊筑鈞坦言竹編很難在手繪時精準預測成品的樣貌,材質的特性與製程的無數變因,都可能影響最終結果。2016年她開始隨竹編大師邱錦緞學習編竹,在六角形與十字形的編織結構上獲得許多想法,而楊筑鈞也不只是坐在室內埋首編織,而是走進山林、戴上斗笠,體驗砍竹、取得材料的流程,親身感受天然材質的生命力,並試著將這樣的感性與溫度放進作品中。品牌創立初期,筑子就以美感獨具的六角孔菊花編杯墊、竹籃,讓大家看見傳統竹編工藝融入當代圖騰的設計可能。過去八年來,楊筑鈞更從未停下進修的腳步,不但前往日本交換進修竹編工藝,也曾親赴花蓮部落,與當地居民上山尋找臺灣黃藤,擴充自己的創作地圖。

本身是中藥行女兒,楊筑鈞自小就對植物不陌生,染竹時也自然地取用中藥材調配染料,透過拿捏藥材比例、時間控制,一次次煮染出需要的色澤,也在過程中實驗發現新的可能性。這樣的有機創作模式,持續體現在她的竹編創作中。

走進潮州街的「筑子 CHUZI DIALOGUE」藝廊咖啡店,既有她歷年開發的器物產品,也有不少竹編創作,有如懸吊在天花板上〈家的記憶〉系列,是用竹篾的曲度創造層次,如風流洩而過的痕跡,楊筑鈞稱之為「風的編織」,可以是平靜療癒的風、帶有情緒的風,也可能是跳舞的風。看似有機的創作,卻得經過完善的設計與計畫,最終也只能依循竹子的自然曲度變化成型。卻也是如此的過程,造就出竹編作品獨一無二的生命力,以及隨光線變化在空間中自然流動的影子。

除了竹編器物,茶針、擴香竹也是筑子跨界合作茶與香氛的竹製產物,透過竹編技法的多元應用,為傳統的竹編賦予當代設計美感,以及實際應用在生活中的機會。如今竹編之於楊筑鈞早已不只是工藝的傳承與延續,更是一種持續實驗、與材質共生的生活方式。從器物到空間、茶到香氛,楊筑鈞以設計為語言,讓竹子在日常裡找到新的位置,也讓人們在使用與體驗間,重新感受這片土地的天然材料之美。

不管是金工或竹編,都是從自然材料開啟的創意實踐,他們珍惜資源,藉由手作的創意,以設計回應生活,同時致力於推廣手作的體驗。胡朝綱與楊筑鈞都相信,手作不只是一種讓生活慢下來的方式,更是讓人們重新連結日常器物與使用者的橋樑。透過手作體驗的推廣,期許在這個快消費的時代,讓大家意識到仍有些物件值得細細雕琢、培養情感,最終也能與自己長久相伴。

文:Stella Tsai

攝:石頭