你以為工藝只是展櫃裡的文物、課本中的知識嗎?其實工藝不只是傳統技術的傳承,還是一種生活美學的展現。在臺灣各地角落中,有許多默默耕耘的工藝職人,他們用時間與雙手,讓文化在日常中延續。「探索工藝Bar」致力挖掘這些用雙手創造美的職人故事,也邀請大家一起認識、參與體驗並分享,讓工藝不只是靜態的展示,更是與生活並行的風景。帶上你的好奇心,與我們一起探索工藝文化Bar!

廟埕前,彩繪佈景搭成的舞台安靜矗立,劇團名稱高掛橫批,主角還沒到場,民眾已了然於心,好戲要登場了!傳統布袋戲舞台上,木偶揮舞兵器對戰,操偶師雙手紛飛身兼多角,然而吸住觀眾目光的關鍵,除了表演與戲偶,還有那一面面撐起戲劇宇宙的彩繪佈景。不管是山河宮殿、宇宙仙境,彩繪師以畫筆建構的世界,撐開觀眾想像的邊界。

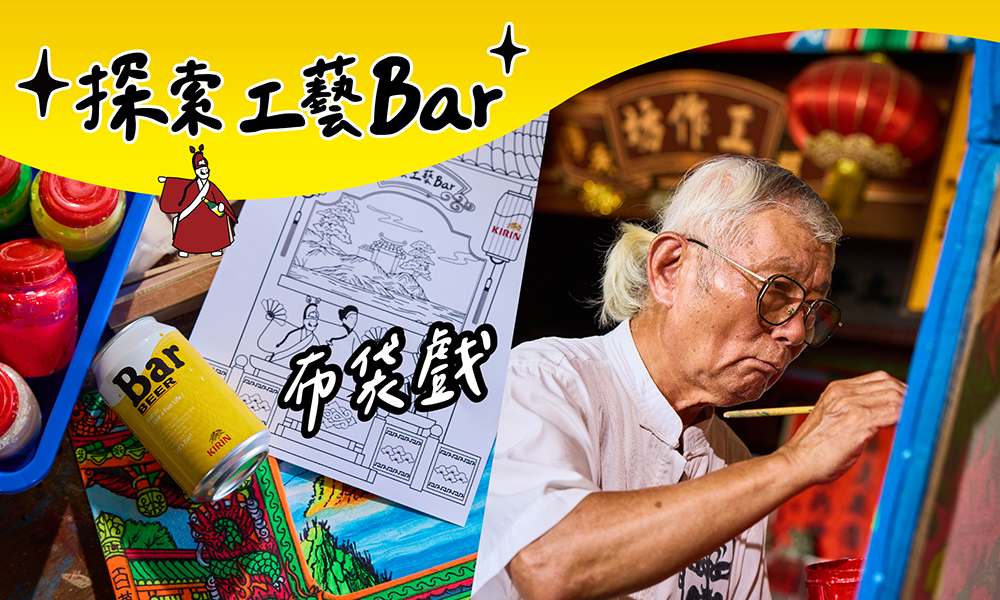

「探索工藝Bar」走進位於嘉義溪口的「明山臺灣民俗佈景社」,看見國寶級彩繪師陳明山60年來如何以畫筆勾勒舞台與醮壇,從布袋戲的榮景到地方信仰的延續,看民俗佈景彩繪如何在時代更迭中,展現屬於臺灣的繽紛色彩。本次合作的「布袋戲工藝Bar 彩繪戲台」,即是以特製的可換景片DIY迷你戲台,邀請大家一起感受手繪舞台與設計景片的樂趣。

四代傳承的技藝,撐起戲劇的想像宇宙

臺灣的佈景彩繪最早可追溯至清末至日治時期,受到廟宇文化影響而出現,早期只有簡單棚罩,日治時期受到西洋文化影響而漸趨豐富,甚至有漆金戲台與精美木雕。戰後布袋戲也開始使用戲台,以組合式佈景的形式方便移動演出,直到民國34年才正式有了搭台的劇場,描繪劇情時空的戲劇舞台佈景需求提升,更進一步長出兩個彩繪流派——良雄派與朝陽派。

近年被嘉義列為無形文化資產的「明山臺灣民俗佈景社」,彩繪師陳明山即是傳承自朝陽派的第四代弟子之一。14歲入門當學徒,跟著師父張錦濤學藝,起初從打掃煮飯開始,三個月後才開始學習調製顏料。師父如父,不僅給他一口飯吃,還傾畢生技藝傳授他製作佈景的工夫。除了學習打底、描線、調製顏料等基礎工序,還要學習製作佈景骨架、架構景片等,陳明山在師父的嚴格教學下,逐步奠定了紮實的技藝根基。

漫畫與武俠養成的想像力,拓寬民俗彩繪的應用

佈景彩繪除了講究畫工,更考驗彩繪師的內涵。委託方只會提供故事文本、劇情內容,以及佈景尺寸,其他都由彩繪師自行想像建構。陳明山笑說小時候熱愛看漫畫、武俠小說,常常沉迷的看到天亮。而這些累積都成為他往後繪景時腦中的素材,有如皇帝的出場要有華麗的金鑾殿襯托、包青天就直接聯想到公堂,舞台佈景讓觀眾一眼入戲,加深舞台上表演的生動性。它們不只是背景,更是打開想像的媒介,讓人一踏入場域,便知一場戲、一場儀式即將開始。

陳明山18歲出師,留在師傅身邊工作直到21歲入伍,之後才開設「明山綜合美術佈景社」,50-70年代是臺灣布袋戲的黃金年代,民間戲班林立,彩繪佈景供不應求,更隨著1962年布袋戲首度登上電視,黃俊雄《雲州大儒俠》與主角史艷文風靡全台而來到布袋戲的全盛時期。彩繪師不但要在短時間內完成大型佈景,還要兼顧故事情節與畫面美感,同時保有觀眾熟悉的語彙與圖案,極度考驗彩繪師的功力與經驗。陳明山憶及過往,經常是日以繼夜地趕工,客戶一早來取景,若遇上神明生日等重要民俗慶典,更是片刻不能耽誤。

除了戲劇佈景,陳明山也跨足醮壇、花燈、藝閣、肉山等佈景製作,傳承自張錦濤開創的螢光顏料,更在陳明山這一代弟子手中大量活用,讓佈景在夜晚的燈光下更加豐富多變,開創彩繪佈景的先河。

視傳承為己任,讓彩繪佈景成為庶民集體記憶

入行至今一甲子,陳明山過去與中南部一代的戲班密切合作,他總是自己製作骨架、調製顏料,從早期的塑膠漆、水性水泥漆,到後期的螢光漆,畫面越發鮮艷搶眼,景片的設計搭配透視技法也讓場景的層次更加豐富,每當畫布升起,舞台就活了起來。一甲子的創作累積了無數作品,如今還留有他彩繪佈景作品的劇團,個個都視之為文化資產,不輕易拿出來使用。

儘管布袋戲隨著時代的變遷而逐漸沒落,傳統佈景彩繪的需求也逐年下降,陳明山至今依然沒有放下畫筆,轉而將精力投入文化的傳承與推廣。從小型的面具彩繪、中小型道具運用、戲台內的操偶、到各式彩繪技巧學習,透過學校、藝文場館與嘉義縣表演藝術中心(民雄演藝廳)的駐點,邀請民眾親身體驗佈景彩繪藝術的生命力。

保存下來的戲台佈景,每一幅都記錄了當年戲班的輝煌,亦是打開庶民想像的鑰匙。民俗佈景彩繪不只是建構戲劇的世界,更是臺灣民俗視覺藝術的重要體現,承載著時代的記憶。儘管布袋戲與傳統舞台已逐漸淡出現代人的生活,但那些曾照亮廟埕前的色彩、療癒人們生活的精神性依舊存在,也始終是臺灣民俗藝術的重要一環。

文:Stella Tsai

攝:石頭