你以為工藝只是展櫃裡的文物、課本中的知識嗎?其實工藝不只是傳統技術的傳承,還是一種生活美學的展現。在臺灣各地角落中,有許多默默耕耘的工藝職人,他們用時間與雙手,讓文化在日常中延續。「探索工藝Bar」致力挖掘這些用雙手創造美的職人故事,也邀請大家一起認識、參與體驗並分享,讓工藝不只是靜態的展示,更是與生活並行的風景。帶上你的好奇心,與我們一起探索工藝文化Bar!

在臺灣的工藝版圖上,取材自大自然的木雕與石雕,分別以獨有的工法在材料上刻劃語言,留下時間的痕跡,也都能長久地留在土地上成為歷史的一部分。木頭柔韌,石材堅硬,卻雙雙都能刻下細膩的情感,回應工藝師對生活與人文的觀察。

苗栗心雕居扎根土地、靠自己走出一條獨有的木雕工藝之路;花蓮石雕博物館則在挖掘新生代石雕創作者的同時,也不忘回望與記錄過往石材產業的歷史。「探索工藝Bar」發現這群傳承工藝、同時注入當代視野的工藝家與推廣者,他們不受制於傳統框架、用創意造夢,讓工藝能持續走進人們的心中,常伴生活左右。本次與心雕居合作開發的「木製工藝Bar 桌遊」,以及花蓮石雕博物館特製的「石雕工藝Bar 隔熱墊」,分別展現木頭與石材的彈性與韌性,讓工藝以最貼近生活的方式被使用與感受,同時透過現代的設計,讓傳統工藝持續走進人們心中。

親情的延續 古厝延展的木雕風景

早在日治時期,苗栗就有許多民間人士會撿拾枯木,做成家中擺飾,被日本人視為藝術的體現。後來開始有本地人向日本人學習天然物、動物與人像的雕刻,有如三義木雕界的一代宗師吳羅松、李金川,因而吸引了許多木雕師聚集在此,奠定了苗栗成為木雕重鎮的基礎。

不同於知名的三義木雕風格,在靠近海邊的苗栗苑裡鎮,有一間融合閩式古厝與排灣木雕的「心雕居」古厝靜靜矗立,除了復刻排灣的傳統雕塑、排灣涼亭,以及以鵝卵石取代石板堆成的百步蛇圍牆,園內更多的是原民風格延伸的木雕,以及出生成長於此、並在此發展創作的陳氏父子三人的原創木雕創作,都展示在古厝裡。

已逝木雕師陳烱輝年紀輕輕就離開苑裡,深入屏東泰武鄉佳興部落汲取更多的排灣文化養分,學習傳統的排灣族木雕,回家後開設「山地門雕刻社」販售仿製的原住民木雕,弟弟陳清海年輕時白天農忙、晚上跟著大哥陳烱輝學藝,想著也許有機會走出另一條路。

圓弧的線條與細膩的刀法,陳烱輝走出一條有別於過往偏粗獷的木雕風格,讓木頭呈現自然流暢的線條與塑型,既保留木頭材質的厚實,又呈現溫潤優雅的氣質,現在看來依舊充滿當代的氣息。英年早逝的他,啟發了父親與弟弟雙雙投入木雕,在一刀一刀的雕刻過程中,抒發對至親的思念,也藉著創作留下陳烱輝帶給他們的靈光。

這些年來,陳清海邊創作邊修復古厝,順著土地與樹木的紋理,應著自然的脈絡修復空間樑柱、門板,並將中庭的主屋改建為博物館,蒐藏三人的重要創作。父親陳成合多以海邊的漂流木混用複合媒材,創造充滿童趣與幻想的作品;而始終留在苑裡的陳清海,承繼兄長的職人精神,木雕創作多取材記憶中農業時代的人情往來,以各色鮮活的木雕臉孔,融入日常的手作家具、建築樑柱與大尺寸的木雕創作,成為心雕居充滿生命力的風景。

走進心雕居,園區處處都有值得停駐欣賞的創作。木屋由女兒陳薈茗經營綠色餐廳「心雕灶咖」,常有老饕慕名前來,熟門熟路的客人則會外帶餐食、拎著啤酒,穿越屋後方的防風林秘境步道前往海邊,悠閑地享受海風與下午茶,幸運的話,還能遇上絕美的夕陽。

如果說木雕刻出靈動的曲線、闡述情感的細膩,那堅硬的石頭又能如何被轉譯成帶有情感的文化語彙?「探索工藝Bar」帶著好奇心,從木的溫潤,來到石的堅硬,帶大家感受另一種工藝職人的藝術能量。

聽見大地的低語 石材的轉型與新生

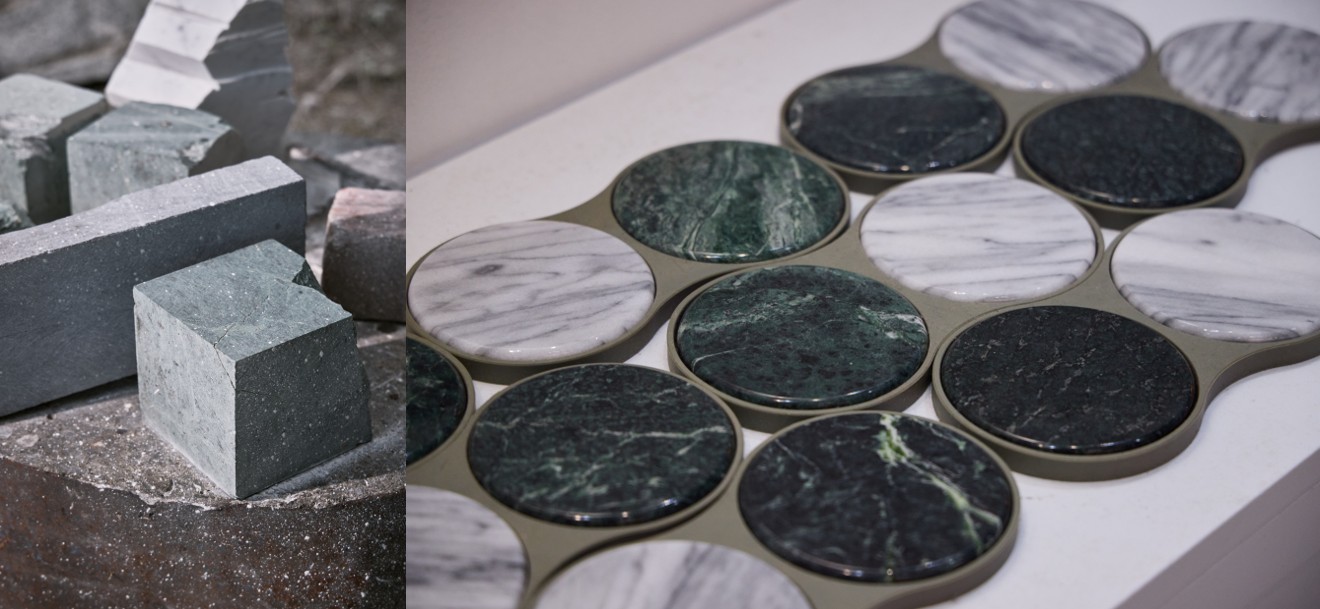

早在80年代就以石材加工享譽世界的花蓮,以生產大理石、蛇紋石與玉石聞名,代工生產項目橫跨花瓶、煙灰缸、擀麵棍,以至家具、建築裝飾與橋墩等,全盛時期有近500間石材工廠。隨著時代演進,除了既有的建材業務以外,新一代的花蓮石材產業走向兩個路線,一是集結石材工廠後代的「研石造物」團隊,以自身對石材的專業,作為設計師與工廠之間的橋樑,促成更多石材創作與文創商品開發。另外則是專注於創作的石雕工藝家如王標,以石雕重現童年的記憶與地方山巒地貌,藉石頭的共鳴創造有擴音功能的石雕作品,並逐漸發展成當代的抽象線條,在堅硬的石材上呈現細膩的山巒地貌,形成獨特的創作語彙。

位於花蓮市區,靠近海邊的「花蓮石雕博物館」,成為展現兩條發展的重要平台。由「研石造物」打造的石材科普常設展《石況製造——從產地到日常》,重新梳理花蓮石材產業的發展脈絡,詳細介紹花蓮的石礦、石材的應用,也提供互動的石材積木、打擊樂器,透過石材的美,讓大眾更認識屬於這塊土地的寶藏。

本次與Bar BEER合作的馬賽克杯墊,取材自四種石材,分別為花蓮地震後受損的大理石板材「雪白銀狐」、黑白根、灰雕,與展現Bar罐黃色部位的環保石材淤泥。這樣的組合同時展現了石材的多元與混用彈性,也體現了當代石材工藝的創意展現,帶出如今花蓮石雕工藝的多元風貌。

不管是用創作回應土地與情感的石雕藝術,還是透過文創轉譯為生活器物的當代設計,石材的靈性與溫度始終都是花蓮重要的一部分。既延續傳統工藝,也從未停止創新開發,有如「探索工藝Bar」致力挖掘的那股職人能量,從產業到工藝,再到藝術與設計,都在一代又一代的實驗與創新中延續,讓大地的能量深入我們的生活。

文:Stella Tsai

攝:石頭